「恩田城」は郷土史家の久世辰男先生が追っているテーマのひとつで、2002年9月26日に行われた『桂台コミュニティハウス「歴史探訪」講座 第3回』で『「恩田城」の実像に迫る -青葉区・恩田堀の内の中世城館と恩田氏の興亡-』という小冊子にまとめられています。十日市場にある緑図書館で閲覧することができますので、ご興味のある方はご覧ください。

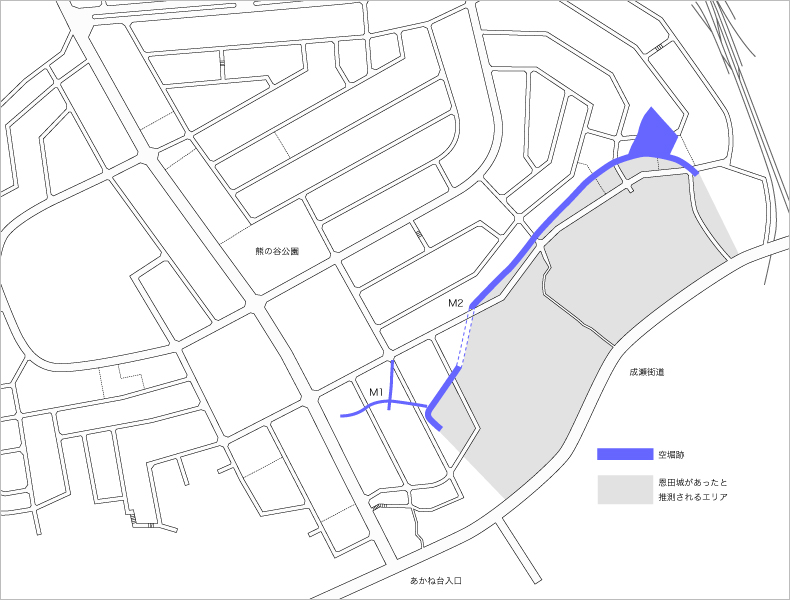

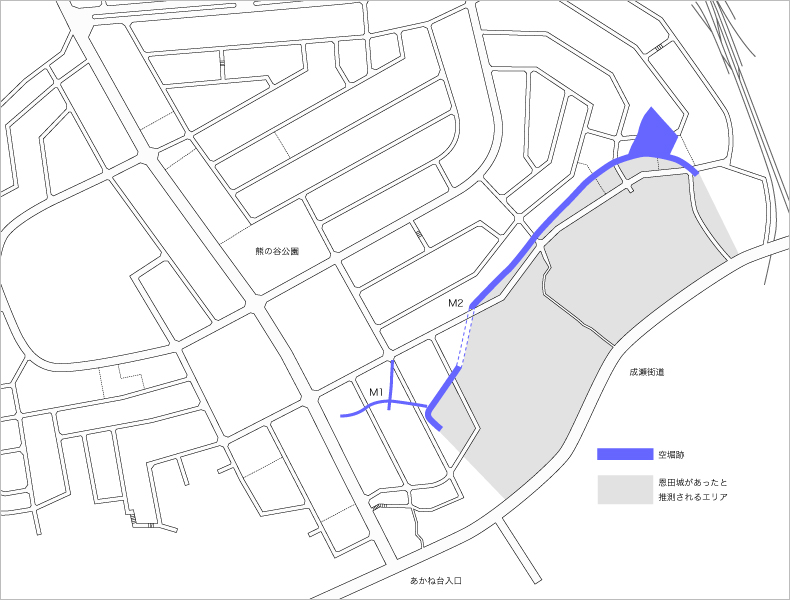

要約すると、あかね台が開発される直前の1984〜1986年に、日本窯業史研究所があかね台全域の発掘調査を行いました。その際、杉山神社から福昌寺にかけての尾根に空堀が発見されました。M2溝は、全長500m、上幅約3m、下幅約1.5m、深さ約1.5mのもの。M1溝は、全長約115m、幅約100〜230cm、深さ22〜44cmというものです。この溝は、13世紀から15世紀に存在したと考えれるのです。それでは、此の溝は何であるのか、というのが発端であったと書かれています。

新編武蔵国風土記稿では、小名堀之内について「から堀あり、土人は城跡なりと云伝ふ」とあり、地元では、ここに城があったという言い伝えがあったと明記されています。そして、この空堀に囲まれるようにして恩田城が存在したのではないかという仮説をたてているのです。

残念ながら、確実にこれを証明するような資料や跡は無いのが現状ですが、鎌倉時代から戦国時代にかけて、ここに城があったと想像するだけでも愉しい気持ちになりませんか。

要約すると、あかね台が開発される直前の1984〜1986年に、日本窯業史研究所があかね台全域の発掘調査を行いました。その際、杉山神社から福昌寺にかけての尾根に空堀が発見されました。M2溝は、全長500m、上幅約3m、下幅約1.5m、深さ約1.5mのもの。M1溝は、全長約115m、幅約100〜230cm、深さ22〜44cmというものです。この溝は、13世紀から15世紀に存在したと考えれるのです。それでは、此の溝は何であるのか、というのが発端であったと書かれています。

新編武蔵国風土記稿では、小名堀之内について「から堀あり、土人は城跡なりと云伝ふ」とあり、地元では、ここに城があったという言い伝えがあったと明記されています。そして、この空堀に囲まれるようにして恩田城が存在したのではないかという仮説をたてているのです。

残念ながら、確実にこれを証明するような資料や跡は無いのが現状ですが、鎌倉時代から戦国時代にかけて、ここに城があったと想像するだけでも愉しい気持ちになりませんか。